公務員だけど人手不足の状況がつらい…。

今後どうなるの?

こんな疑問をお持ちの方に記事を書きました。

県庁で14年勤務しながら見てきた経験を踏まえてお伝えします。

- この職員数でこの業務量っておかしくない?

- 人員を増やしてくれと要望しても通らない

- 担当が異動したけど、後任は来ない(不補充)

- 人は減るのに業務量は増えていく

こんなことが身の回りに起きてませんか。

公務員の世界でも深刻になっている人手不足。

ニュースでもよく報道されていますね。

主な原因は、生産年齢人口の減少と公務員の魅力低下です。

人手不足によって現場に起きること、今後はどうなるのかを詳しく解説していきます。

公務員の人手不足の現状

公務員が人手不足なのは間違いない事実です。

総務省が公表しているデータでも、現状をしっかり確認できます。

参考にお示しするデータは以下の3つ。

- 受験者数が減少している

- 合格者の辞退率が高い

- 若者の離職率は増加の一途

それぞれ見ていきましょう。

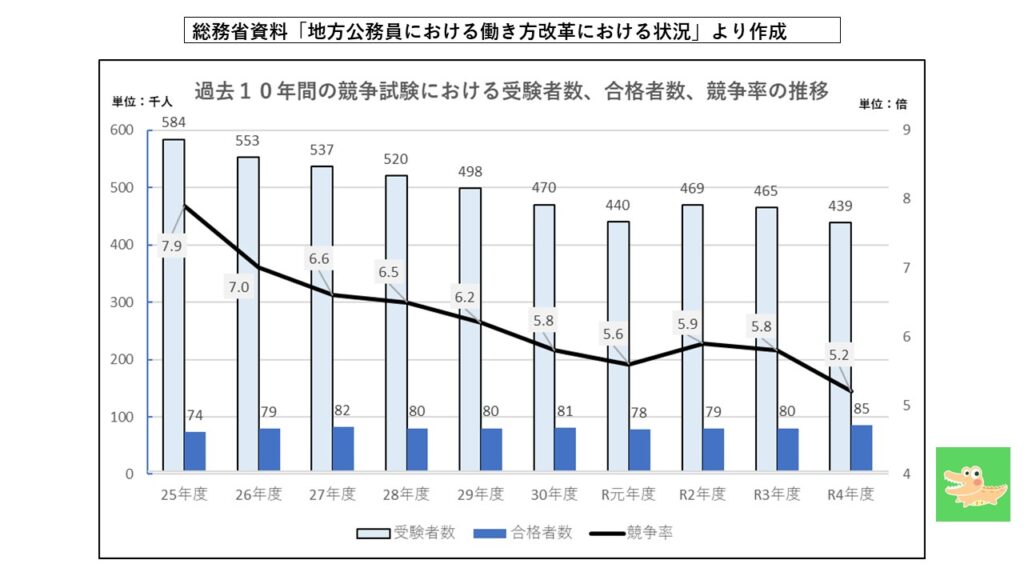

受験者数が減少している

参照:総務省資料「地方公務員における働き方改革における状況」

公務員の受験者は年々減少しています。

令和4年の地方公務員の受験者数は、平成25年と比べると、14万5千人の減少です。

一方で、合格者数は増加(微増)しています。

定年世代のボリュームがどんどん抜けていくので、合格者を出して補充しないといけないからですね。

結果的に、競争率は減少していきます。

みなさんが、公務員になったときの競争倍率はどうでしたか?

令和5年の地方公務員の競争倍率平均は5.2倍。

これは平均ですからね、人口の少ない自治体はかなり倍率が低いですよ。

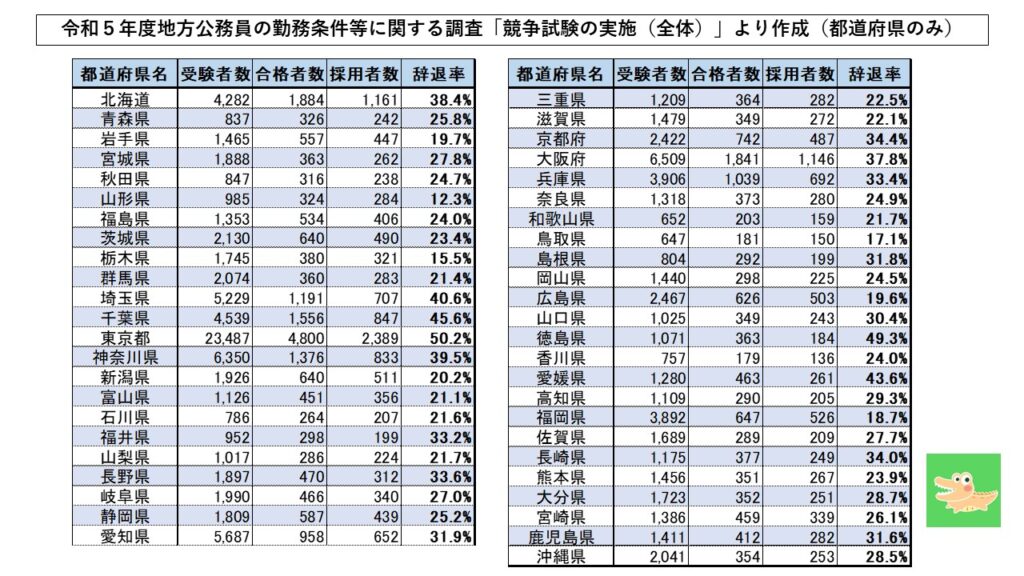

合格者の辞退率が高い

参照:令和5年度「地方公務員の勤務条件等に関する調査」より作成

公務員合格者の辞退率が非常に高いです。

民間や他の自治体と併願している受験者は、合格を出しても、魅力がなければ来てくれません。

提示している資料は都道府県の状況のみですが、政令指定都市や各市町村のデータも総務省が公表しています。

印象としては辞退率が20%を超える都道府県が多い。

100人合格を出しても20~30人は採用できないんですね。

東京都は50%を超えていますよ。

若者の離職率は増加の一途

-1024x576.jpg)

若い世代の離職率は増加しつづけています。

表の数字は地方公務員の「一般行政職の普通退職」のみを抽出したものです。

普通退職:職員の意思で自ら退職すること。

令和5年時点で、25歳から35歳未満の離職率は、平成25年から3.3倍に増加。

技術系職員や警察官、教員等を含めると、ものすごい数の公務員が退職しています。

ちょっと、ショックを受ける数字ですね。

この資料を作りながら、厳しいなあ…と改めて感じました。

公務員の人手不足の理由

公務員はなぜこれほど人手不足になるのか。

理由を3つ挙げます。

- 少子化による生産年齢人口の減少

- 公務員人気の低下

- 業務は減らない、むしろ増える

それぞれ見ていきましょう。

少子化による生産年齢人口の減少

生産年齢人口の減少は、すべての業界で人手不足を発生させています。

私たちが生まれたときから言われている、少子高齢化の影響ですね。

年齢層のボリュームが釣り合っていないので、抜ける人数分を若者の人数で補充できない構造です。

よって、限られたパイ(若手労働者)の奪い合いになります。

公務員人気の低下

昔は安定という魅力で人気が高かった公務員ですが、その人気は低下しています。

- 民間と比べると低い給与

- 年功序列や前例踏襲の組織文化

- 若者がやりがいや成長を感じづらい環境

公務員独特の制度や文化をデメリットに感じる若者が増えてきているからですね。

優秀な人ほど、このデメリットを感じやすくなっています。

業務は減らない、むしろ増える

公務員の仕事は基本的に減りません。むしろ限界まで増えていきます。

理由を説明します。

事業のスクラップが苦手

公務員の世界は、事業をやめる(スクラップ)するのが苦手です。

利害関係や伝統が積み上がり、事業を続けることが目的になってしまいがちだから。

相応の理由がない限り、「もう終わらせよう」と決断しづらいのです。

他律型業務の影響

他律型(自分で決められない)業務が増えつづけます。

- 制度変更による対応

- 重点政策化による予算増加

- 自然災害対応

など望まなくても事業がどんどん増えます。

福祉、医療、土木の現場は特に顕著ですね。

新しいことをやりたがる

仕事の実績を求める上層部ほど、新規事業に取り組みます。

新しいことをやって、成果を出したいからですね。

評価されて昇進してきた人にとって、当たり前の考え方でもあります。

人はいないのに、仕事は減らない構造なので、人手不足になるのは必然です。

何かを新しく始めるなら、何かをやめないといけないんですけどね…。

公務員の人手不足で現場に起こること

人手不足の影響を受けて、現場では様々なことが発生します。

現役公務員の方は、身をもって感じていることも多いのではないでしょうか。

- 個人の負担が増加する

- 優秀な職員が離職する

- メンタルダウンする職員が増加する

- 採用職員の質に影響する

- 臨時職員の任用や外部委託が増加する

それぞれ解説します。

個人の負担が増加する

職員の業務量が増加し、負担が増えます。

何度も書いているとおり、人は増えないが、仕事は増えるからですね。

特に仕事ができる人ほど、業務量が増えやすいです。

私のいた自治体では人が足りないので、2つの部署を兼務する職員も増えていました。

優秀な職員が離職する

個人の負担が増えていった結果、離職率の増加につながります。

優秀な人は、転職してもやっていける考え方やスキルがあるので、決断が速いです。

裁量の少ない仕事を長時間かけてやっていくうちに、給与ややりがいの面で、民間の魅力が強くなっていきます。

メンタルダウンする職員が増加する

負担増加による影響で、メンタルダウンする職員が増加します。

やってもやっても仕事が終わらず、どんどん追い込まれていくんですね。

- 業務の忙しさ

- 家庭との両立ができないストレス

- 人間関係

- 理不尽な市民の対応

心に余裕がなくなるので、複数の要因が重なってメンタルダウンしてしまいます。

採用職員の質に影響する

人手不足は、採用する職員の質にも影響します。

採用試験の競争率は低下していますが、組織を回すために最低限の職員は必ず確保しないといけないですからね。

昔だったら、採用していないレベルの職員を採用することも。

私の実感として、昔はいなかったレベルの大学出身者が増えているなと感じました。

「学歴が高い=仕事ができる」ではありませんが、公務員の業務では基礎学力が大事な面も多いです。

相関関係はあると思います。

臨時職員の任用や外部委託が増加する

正職員の人手不足を補うため、臨時職員(会計年度任用職員など)の任用が増加します。

また、業務自体を外部委託する検討も進みます。

正規職員の業務をそのまま代替するのではなく、業務の一部をやってもらう感じですね。

地方の自治体だと、臨時職員が集まらない、外部委託先がないという問題も発生します。

公務員の人手不足の対策

人手不足は、ますます深刻な状況になると考えた方がいいです。

- 人口動態

- 公務員の制度・文化

- 社会課題の複雑さ

これらは構造的な問題であり、変わらない(変えられない)からです。

それでも、国や自治体において、人手不足解消に向けて動いているものもあります。

具体的には3つです。

- 技術の導入による負担軽減

- 人材獲得戦略の工夫

- 業務のスクラップ&ビルド

技術の導入による負担軽減

AIやRPAを導入することで、業務量の削減や業務時間の短縮に向けた動きが進められています。

RPA:(ロボティック・プロセス・オートメーション)人間がパソコンで行う事務作業を、ソフトウェアを利用して自動化する技術

技術進歩のスピードはとにかく速く、行政の分野で活用できることもたくさんありますね。

ただし、自治体の中で主体的に取り組める専門人材がいないという問題も。

また、頭の固い年配職員は本当に必要に迫られないと動かない。

新しい技術を導入する過渡期は、制度変更の手続きや住民への説明など、新たな手間(業務)が発生します。

人材獲得戦略の工夫

人材は、自治体間や民間とのパイの奪い合いです。

採用戦略やキャリア制度を柔軟にするなど、採用したい人材にとっての利便性や魅力を高めていくことが求められます。

具体的には以下のようなものです。

- 採用年齢枠の拡大

- インターンシップの拡大

- 中途採用枠(社会人枠)の拡大

- 民間志望者が受けやすい試験内容

- 昇進制度の見直し

既存のやり方から改善していかない自治体ほど、苦しくなっていきますね。

業務のスクラップ&ビルド

公務員の世界は、業務量が減りにくいということを先に述べました。

他律的な業務が多いことや、新しい事業をやることが評価につながるからですね。

しかし、これだけ人手不足になれば考え方を変えていく必要があります。

職員は減っていく。

この現実をしっかり頭に入れて、今後は本当に必要なものを選択しながら、業務のスクラップ&ビルドを進めていく必要があります。

まとめ:組織や個人も柔軟な変化が求められる

本記事の内容を要約します。

人手不足は社会全体の問題です。

乗り超えるのは容易ではありませんし、関連してたくさんの課題が発生するでしょう。

組織としては、外部環境の変化の影響を受けて、どんどん変化が求められます。

各個人としては、変化に押しつぶされず、柔軟に立ち回れるような人材になっておくことが、大事だと思います。

まだまだ長い公務員人生。

アンテナを高くして、小さなことから動いていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。