公務員の副業解禁って、どういう状況?

どこまで進んでいるの?

こんな疑問をお持ちの方に記事を書きました。

公務員は「副業ができない」という認識の方が多いと思います。

あるいは、「副業解禁と言っても、地域貢献のような特別なものだけでしょう」と。

私自身もその認識でしたが、改めて調べると、風向きが変わってきていることがわかりました。

結論から言うと、

- 完全に自由な全面解禁はない

- 副業の許可基準が緩和されてきている

- 営利目的の副業も自治体によって認められる可能性がある

- これから多くの自治体が副業基準を明確化していくところ。

という状況です。

本記事を読めば、漠然と考えていた公務員の副業について、現状とこれからの方向性が理解できます。

さっそく見ていきましょう。

地方公務員の副業制限の法的枠組み

そもそも公務員の副業が、どのような根拠や考え方で制限されているかを見ていきます。

「既に知っているよ」という方は、読み飛ばしてください。

地方公務員法38条による制限

地方公務員法38条により営利企業等への従事が制限されています。

ちなみに国家公務員は国家公務員法103条・104条で制限あり。

ポイントは以下のとおり。

参照:地方公務員法

副業をするには、任命権者(首長や教育長など)の許可が必要です。

営利を目的とする企業は、商業、工業、農業、金融業などの業態は関係ありません。(自家用に生産する程度の農業は、営利を目的としないのでOK)

単発の講演料や原稿料などは、報酬に該当しないとされていますが、継続的に依頼を受ける仕事になると、制限対象になります。

公務員の副業制限の背景にある法規定

公務員の副業がなぜ厳しく制限されるのか。

根本的なところを理解する上で、参考になる規定を紹介しておきます。

公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務することが求められています。

その中で、副業制限に関わる地方公務員法の規定は3つ。

- 職務専念義務

- 社会信用失墜行為の禁止(公正性の保持)

- 守秘義務

それぞれ見ていきましょう。

職務専念義務

職員は、勤務時間中は職務に専念しなければなりません。(地公法第35条)

民間組織でも当たり前の考え方ですね。

税金を財源にしている公務員は、かなり厳しく求められます。

社会信用失墜行為の禁止(公正性の保持)

職員は、公務員としての職を傷つけ、不名誉となる行為が禁止されています。(地公法第33条)

許認可や補助金の交付、指導や処分、公共事業の契約や発注など、市民や団体に大きな影響を与える立場でもあります。

個人的な利益に左右されない公正さが求められますし、社会的に信用される存在であることが絶対条件です。

守秘義務

職員は、仕事で知った情報を漏らしてはいけない守秘義務があります。(地公法第34条)

市民の個人情報や企業情報など、公正であり信頼性のある立場だからこそ扱う情報がたくさんあります。

守秘義務は徹底されなければ、社会的信用も失墜します。

副業はこれらが守られた上で、例外的に許される行為です。

地方公務員の副業解禁の流れ

公務員の副業制限に関与する規定を見たところで、これまでの副業解禁の流れを解説します。

近年の流れを大きく分けると以下のとおり。

- 副業=原則禁止の期間(~2016年まで)

- 副業の条件付き解禁が動き出した期間(2017年から~)

- 営利目的の副業解禁が動き出した期間(2023年から~)

それぞれ見ていきましょう。

副業=原則禁止の期間(~2016年)

2016年まで、公務員の副業は注目されていませんでした。

副業を推進する動きはなく、副業=原則禁止という考え方です。

兼業農家や執筆活動など、例外的に特別な理由がある人だけが関与する制度といった感じですね。

副業の条件付き解禁が動き出した期間(2017年~)

2017年から地方自治体の副業解禁が注目を集め出しました。

神戸市が先陣を切り、複数の自治体で条件付きの解禁が進んでいきます。

| 導入年度 | 自治体名 | 副業内容 |

| 2017年 | 神戸市 | ・公益性の高い地域貢献活動 ・地域の発展・活性化のための活動 |

| 2018年 | 生駒市 | ・公益性の高い地域貢献活動 ・地域の発展・活性化のための活動 |

| 2018年 | 長野県 | 次のどちらの要件も満たすもの。 ・公益性の高い地域貢献活動 ・職員の能力向上、行政サービスの質向上 |

| 2018年 | 新富町 | ・公益性の高い地域貢献活動 ・地域の発展・活性化のための活動 ・町産業の発展に寄与するもので、任命権者が特に認めるもの。 |

| 2019年 | 福井県 | ・公益性の高い地域貢献活動 |

| 2021年 | 弘前市 | ・リンゴ農家での収穫アルバイト |

※その他複数の自治体で、同様の動きが進みます。

参照:公益財団法人 東京市町村自治調査会「公務員の副業・兼業に関する 調査研究報告書」

これらの先進的な自治体において、許可の条件とされたポイントは以下のとおり。

- 公益性が高く、地域貢献に寄与する活動である

- 営利を主目的とする活動、政治活動、宗教活動、法令に反する活動でない

- 勤務時間外の活動であり、職務の遂行に支障がない

- 自治体の在職期間が一定期間を超えている(1年以上など)

- 勤務成績が一定基準を超えている(評価が良好以上など)

- 活動団体との業務上の関係性が認められない

公益性や地域貢献が重要視されているのが、大きなポイントですね。

営利目的の副業解禁が動き出した期間(2023年~)

公益性や地域貢献が大前提とされてきた中で、2023年に大阪府がもう一歩進んだ方針を発表しました。

参照:大阪府公表資料 組織・人事給与制度の今後の方向性(案)より抜粋

○営利企業従事等制限の許可(兼業)要件の緩和

保有資格の活用や、社会・地域への貢献、自身のスキルアップ等、職員の多様化するニーズに対応できるよう、地方公務員法等を踏まえつつ、営利企業等の従事制限の許可要件を見直し、許可できる範囲や基準を明確化することにより、職員が安心して兼業できる環境を整備する。

大阪府の方針の中で、「申請が想定される業務例」と挙げられたのは以下のとおり。

- 行政嘱託員

- 部活指導員

- 塾講師

- コンビニ等の販売員

- 飲食業のスタッフ

- 司会業、モデル・タレント業、

- 新聞・牛乳配達

- 農林水産業、土木業

- 自作販売(アクセサリー、アート作品、アプリ開発)

想定される業務例の中に、個人の特技を生かすものや、収入増加やスキルアップを目的とした仕事内容も含まれています。

コンビニ等販売員、自作販売など。

これまで重視されてきた公益性・地域貢献とは、やや異なる観点が加わってきていますね。

許可基準の例で示されたものは下記のとおり。

- 兼業時間は週8時間以内又は1か月30時間以内

- 勤務時間が割り振られた日において1日3時間以内の範囲を超えない

- 原則として、兼業する事業の責任者とならない

- 報酬が社会通念上相当と認められる程度を超えない

大阪府のような副業解禁が、全国の自治体に広がっていくのかが注目されるところです。

地方公務員の副業解禁に関する総務省の通知

2025年6月、総務省が全国の自治体に対し、副業の許可等に関する通知を出しました。

趣旨としては、「副業を希望する職員が利用しやすいように、各自治体で許可基準等を明確にしてね」という内容です。

通知内容のポイントをいくつか記載します。

参考:総務省通知「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について」

副業に関する許可基準の3原則

各自治体が副業に関する許可基準を設定する際、3つの基本的原則を満たすことが求められるとされています。

理由は、公務員の全体の奉仕者としての性質上、外せない原則だから。

具体的には以下のとおり。

- 職務能率を下げないこと(公務能率の確保)

- 職務の公正を妨げないこと(職務の公正の確保)

- 職員や職務の品位を損なわないこと(職員の品位の保持)

地方公務員法の、「職務専念義務」「社会信用(公正性)の保持」「守秘義務」を踏まえた原則ですね。

許可基準の留意事項

基本的な3原則を踏まえた上で、通知では許可基準の留意事項が示されています。

留意事項のポイントは次のとおり。

- 営利企業の従業員との兼業は一律に禁止ではなく、各任命権者(首長など)の判断で認めることが可能

- 各自治体で許可基準を公表・周知することが重要

国がこのような通知を出したことによって、全国の自治体が本格的に副業許可の基準の整備及び公表を進めていくことになります。

ちなみに、現状では、兼業の許可基準を設定している自治体が全体の約6割。

その中で、約9割が国家公務員の基準を準拠しており、営利企業の従業員との兼業(有報酬)が原則として認められていない状況です。

地方公務員の副業解禁が進んでいる理由

なぜ地方公務員の副業解禁がここまで推進されるのか。

大きな理由は以下の3つです。

- 人口減少による地域の人手不足

- 公務員人気の低下

- 公務員のモチベーション・スキル向上

人口減少による地域の人手不足

少子高齢化等の影響で、地方の人材不足は非常に深刻な状況です。

少子化による自然減に加えて、若者が地方から都市部に行ってしまう社会減が、人手不足にさらに拍車をかけています。

地域の産業や社会活動、コミュニティを維持していくためには、公務員の本業以外での活躍が期待されています。

NPO活動や部活動のコーチのような活動が、ボランティアである必要はないですよね。

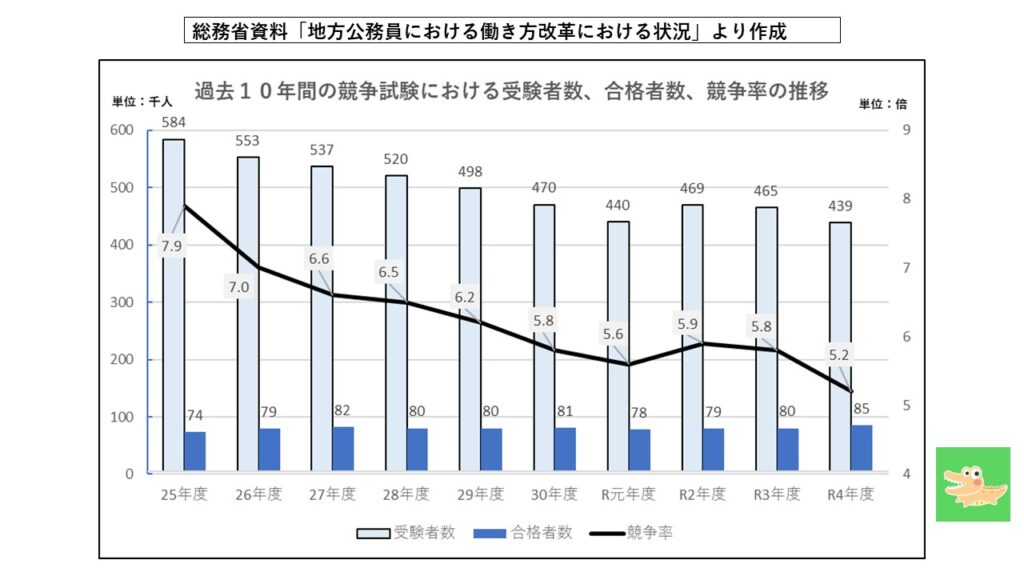

公務員人気の低下

参照:総務省資料「地方公務員における働き方改革における状況」より作成

公務員自体の人手不足も深刻な問題で、地方公務員の受験者数は年々減少しています。

要因は複数ありますが、若手の給与の低さや年功序列制度など、公務員の魅力が低下していることも一因です。

公務員の仕事しかできないという限定されたキャリアから、副業を交えた多様なキャリアにシフトすることで、公務員の魅力を向上することが期待されます。

公務員のモチベーションやスキルアップ対策

-1-1024x576.jpg)

参照:総務省HP 地方公務員の退職状況等調査より作成

公務員のモチベーションやスキルを向上させるためにも副業解禁は有効です。

地方公務員の若者の離職は深刻な状況で、令和5年時点で、35歳未満の離職率は、平成25年から3.3倍に増加しています。

スキルアップできる機会や自分の特技を生かす機会をつくり、公務員のモチベーションを確保する。

意欲のある職員のやりがいを確保することが、結果的に離職率の低下にもつながります。

地方公務員の副業解禁の今後の見通し

各自治体の副業解禁の、今後の見通しを解説します。

副業解禁の条件や基準が各自治体で明確になる

前述しましたが、総務省の通知において、「各地方自治体で、許可基準を公表・周知することが重要」と示されました。

許可基準が明確でないと、希望したい職員が不安になり、動きづらいからですね。

今後、全国の地方自治体において許可基準が明確になっていきます。

公益性・地域貢献がやっぱり重要ポイント

営利企業との兼業、個人のスキルを活かした自営兼業も、任命権者の許可があれば可能です。

ただし、各自治体が許可基準を定めるにあたっては、

・公益性の高い活動

・地域貢献に資する活動

が、今後も基本的な部分になるでしょう。

公務員の性質上、この2点に関わりのない副業は、許可の理屈をつけるのが難しいからですね。

市民への説明のことも考慮すると、公益性と地域貢献の観点は重要です。

ここを原則としつつ、どこまで柔軟に副業を認めるかになりそうです。

課題も出てくる

副業解禁が進むことで課題が出てくることも想定されます。

自治体間の許可基準の格差

許可基準は各自治体が独自に整備するため、自治体間で格差が生じる可能性があります

首長の意向や方針により、差が出てくることがあるからですね。

「A自治体では営利目的でできることが、B自治体ではできない」という不公平に感じる事例が出てくることは想定されます。

利益相反や情報漏洩等のトラブル

利益相反、職務専念義務違反、情報漏洩など副業を巡るトラブルは増える可能性があります。

副業を行う公務員の数が増えれば、必然的にトラブル発生率は高まります。

トラブルが起きにくい仕組みづくりや職員への教育が重要になりますね。

地方公務員の副業解禁に向けた個人のアクション

副業が解禁されていく中、個人としてはどんな対策ができるのか。

周りの人が副業を始めて、モチベーションや収入が上がっていくのを見ると、自分もやりたくなることはあり得ますよね。

ボランティアは嫌だけど、収入が増えるならやってみたいと思う方もいるはず。

そんな方に提案したい対策は2つ。

- 自治体の副業の許可基準を把握する

- 特技をみつける、スキルアップする

自治体の副業の許可基準を把握する

自分が所属する自治体の副業の許可基準を把握しましょう。

人事課や職員課で、許可基準を定めている(定めていく)はずです。

自分がやってみたい副業が認められるなら、申請しましょう。

しっかりと手続きを踏まずに副業をやってしまうと、懲戒処分の対象になるので、要注意。

基準や手続きを確認してから、進めていきましょう。

特技をみつける、スキルアップする

すぐにやりたい副業が見つからない人もいると思います。

アンテナを高くして、既に認められている副業をいくつかやってみると、自分の向き・不向きが見えてくるかも。

いろんなことに挑戦しながら、経験が積めて、副業収入ももらえるって幸せなことだと思います。

ほかにも、自分のやりたいことや特技をスキルアップして、副業につなげていくのもいいですね。

やりがいを感じながら、副業で収入増加・スキルアップ・地域貢献が叶えば、まさに一石三鳥ですね。

まとめ

本記事の内容を要約します。

公務員の副業解禁が進み、多くのメリットがある一方で、新たなトラブルや課題も見えてくるでしょう。

少子高齢化や人手不足の社会においては、既存の制度や価値観を変化していかざるを得ないです。

技術の進歩も著しく、10年前の常識があっという間に変わる社会になっています。

ウェブ会議、テレワーク、時差出勤など、10年前はほとんどなかったですよね。

これからは、変化していくのが当たり前。

個人としても、変化に押しつぶされず、柔軟に対応できる人材になるために、日々行動していきましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。